AI(人工知能)は、私たちの暮らしにどんどん浸透しています。たとえば、スマートフォンの音声アシスタント、ネット動画のおすすめ機能、ナビゲーションアプリのルート案内、さらには検索エンジンの予測表示など、日常の様々な場面で活躍しています。しかしその一方で、「AIはすべてを自動で解決する」「AIは人間のように考える」といった誤ったイメージも広まりがちです。この記事では、AIに関するよくある誤解を取り上げ、それぞれに対して正しい理解をわかりやすく解説していきます。

AIと機械学習はイコールではない

AIは、画像認識や音声認識、自然言語処理など、複数の技術を組み合わせた総合的な概念です。その中に「機械学習(Machine Learning)」という分野があります。機械学習は、AIを動かすための頭脳のような仕組みで、データをもとにパターンを学習することに特化しています。しかし、機械学習だけを「AI」と言い換えてしまうことが多く、あたかもAIが万能の存在であるかのような誤解が生まれています。実際にはAIは特定のタスクごとに設計され、すべてを一括でこなすことはできません。

AIって、何でもできるイメージがあるけど…?

それは誤解だよ。AIには得意なことと不得意なことがあるんだ。

AIは感情や意志を持たない存在

AIって、怒ったりするの?

怒ってるように見えるだけで、実はただ計算してるだけだよ。

映画やアニメなどの影響で、AIが「怒る」「考える」といった人間のような行動をすると想像されがちです。しかし、現実のAIはアルゴリズムに従って計算処理をしているだけであり、自ら意思決定をしたり感情を持ったりすることはありません。たとえば言語モデルは、入力されたテキストに対して統計的に最も適切な単語や文を選ぶだけで、「話の意味を理解している」わけではないのです。

AIは即座に完璧な結果を出せるわけではない

AIを正しく機能させるには、大量かつ質の高いデータを用いて学習を行う必要があります。しかもその学習には時間がかかり、常に新しいデータで再調整する作業も必要です。さらに、AIが出す結果は学習データの偏りや不足によって不完全になることもあります。たとえば、対話型AIが間違った答えを返したり、画像生成AIが不自然な画像を作るといった事例は珍しくありません。そのため、AIの出力は常に人間が確認し、活用方法を判断する必要があります。

AIは自律的に学習し続けるわけではない

「AIは使えば使うほど賢くなる」と考える人がいますが、これは事実とは異なります。現在一般的に使われているAIは、一度学習した内容をもとに動作しています。利用者とのやりとりで新しい情報を得ても、それを学習に反映させるには開発者が明示的に再学習を行う必要があります。AIが自ら進化して知識を蓄積していくような仕組みは、今の技術では存在しません。

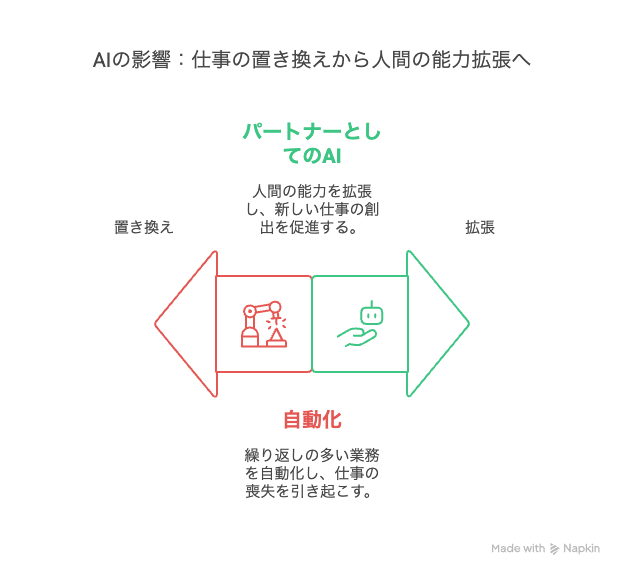

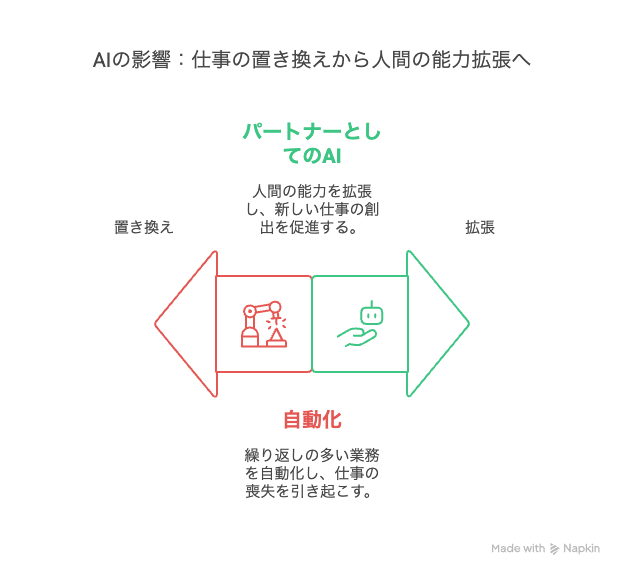

AIはすべての仕事を奪うわけではない

じゃあ、AIに仕事を全部奪われちゃうのかな…?

全部じゃないよ。人にしかできない仕事もたくさんあるよ!

AIの進化によって「将来すべての職業がAIに取って代わられる」といった不安も広まっています。確かに、定型的で繰り返しが多い業務はAIによる自動化が進んでいます。しかしその一方で、AIを活用することで創造的な仕事に集中できるようになったり、新しい仕事(AIプロンプトデザイナーやAI倫理監査など)が生まれたりしています。AIは人間の能力を拡張するパートナーとして位置づけるのが適切です。

AIは単一のシステムではない

業務の中には多くの工程があり、それぞれに最適なAIが求められます。たとえば、請求書の誤りを検出するAIと、その誤りを修正するAI、さらに仕分けを行うAIは、すべて異なる仕組みを持っています。それらを統合的に活用するには、複数のAIモデルを連携させる必要があります。一つのAIで全てを解決するという発想は、技術的には実現困難です。

AIは定期的に更新しなければ精度が落ちる

AIは開発当時のデータや社会的背景を前提に作られています。時間の経過や環境の変化によって、以前のAIモデルでは通用しないケースが出てくる可能性があります。たとえば、流行語や新しい社会問題への対応などは、新しいデータを追加して再学習する必要があります。AIを持続的に活用するには、継続的なメンテナンスが欠かせません。

AIは中立・公平とは限らない

AIはデータから学ぶため、そのデータに含まれる偏りや差別的な傾向も引き継ぎます。たとえば、ある地域の特定の年齢層や性別に偏ったデータで学習した場合、その影響が出力結果にも現れることがあります。そのため、AIを公正に運用するには、多様性を意識したデータ選定やバイアスの検証が重要になります。

AIが暴走することはない

SF作品の影響で「AIが勝手に行動して人類を脅かす」といったイメージが広がっていますが、現実のAIにはそのような自律性はありません。AIが突拍子もない結果を出す場合もありますが、それはあくまで学習したデータの範囲内で起こるものです。人間がその仕組みを誤解しているために「暴走している」と感じるだけです。

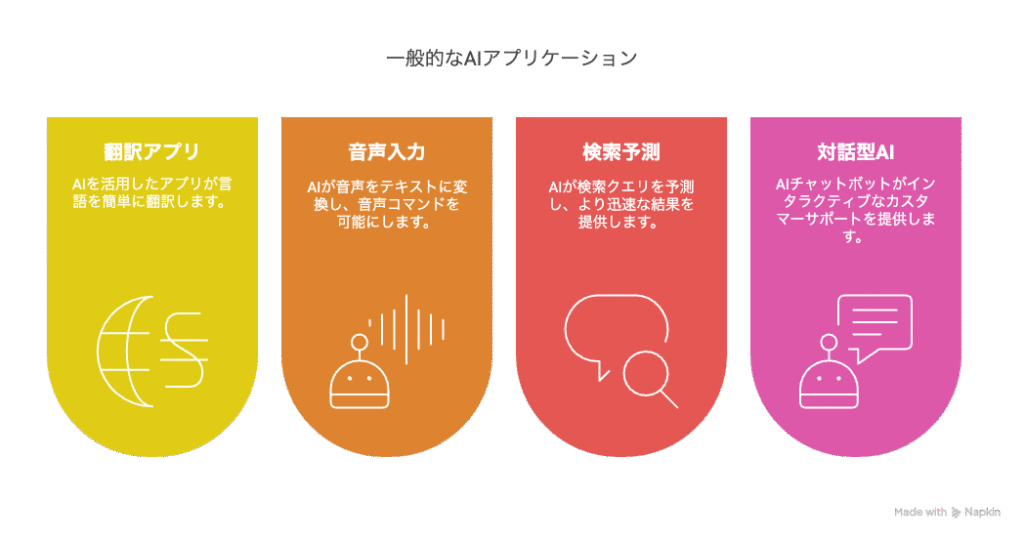

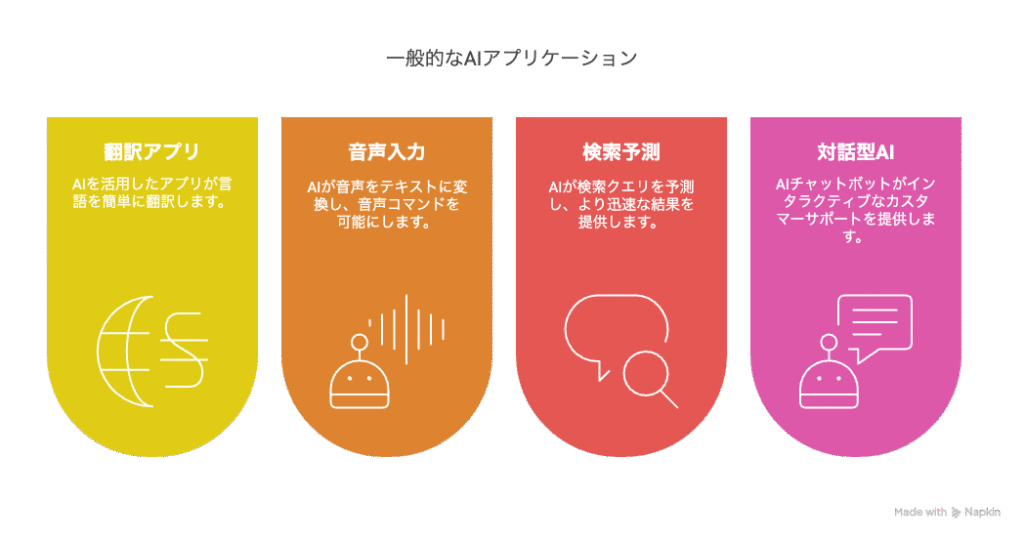

AIは誰でも使える身近な技術になった

かつてはAIを使うにはプログラミングや数理知識が必要でしたが、現在では自然言語で操作できるツールが広く提供されています。翻訳アプリ、音声入力、検索予測、さらには対話型AIなど、日常的に使われているサービスの多くがAIをベースにしています。専門家でなくても、これらのツールを上手に活用すれば、日々の作業や学習をより効率的に行うことが可能です。

正しい知識でAIと向き合うことが大切

ニュースやSNSでは、AIの能力を誇張した情報も数多く流れています。「AIが試験に合格した」「AIが芸術作品を作った」などの話題は一部真実であるものの、前提条件や制限を省略して語られることが少なくありません。誤解を避けるためにも、AIの実力と限界をしっかり理解し、期待をコントロールしながら使うことが重要です。

これからのAIとの賢い付き合い方

AIはこれからも進化を続け、医療、教育、ものづくりなど様々な分野で重要な役割を果たすと期待されています。一方で、過度な信頼や過小評価は問題の原因になります。AIを道具として捉え、仕組みや限界を理解しながら適切に使っていく姿勢が求められます。私たち一人ひとりが正しい知識を持ち、AIと協調しながらより良い未来を築いていきましょう。